実績を生かし、新活動地で住民主体での食料課題解決を始動

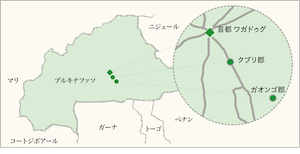

2005年から16年間活動した、首都ワガドゥグにほど近いクブリ郡では、住民の栄養改善と収入向上、運営能力強化などに取り組み、2021年に無事「卒業」に至りました。同時に2021年は新たな活動地の選定を進めました。栄養、食料安全保障の状況、活動を進める上での安全状況を中心とした基準に沿って検討を進め、活動地を決定。

2022年からは、クブリ郡より南に位置するバゼガ県ガオンゴ郡のヴォセ村とワルドゴ村の2つの村で地域との信頼関係の構築や調査から活動を開始。住民の参加を得ながら、共に課題の洗い出しや活動計画を進めています。

村には小学校があるものの識字率は低く、井戸が足りないためきれいな飲料水を得づらいです。ヴォセ村には医療機関がなく、5歳未満児の約7%が中〜重度の栄養不良を抱えています。また、村と周囲の町をつなぐ道路が未舗装であるため、5月〜9月の雨季にはぬかるんだり、川ができて道が塞がったりして通れなくなることもあります。農家の大半は小規模な家族経営で、農機や作物栽培技術の普及が遅れていること、そして、かつては肥沃な土壌がありましたが、近年土地が痩せてきていることも課題です。これらの課題を認識したうえで、住民と話し合いを重ね、具体的に取り組む事業を計画していきます。

どんな国?

サハラ砂漠の南に位置する内陸国で、乾燥地帯の厳しい気候のなかで国民の大半が自給自足の小規模農家です。雨水に頼る伝統的な農業のため、異常気象による干ばつや不安定な降雨量の影響を受けやすいこと、土壌環境の劣化によって農業の生産性が低いことなどが原因で、常に食料不安にさらされています。一方で、「高潔な人々の国」を指す国名どおり、国民性は穏やかかつ勤勉で、文化に愛着を持った60以上の部族が共存しています。

雨季以外は乾燥が続く。子どもたちの後ろに見えるのは穀物貯蔵庫

活動の背景と課題

内陸国でインフラが未整備のため物流コストがかかり、もともと食料価格が高めです。現金収入が少ない農家では異常気象による作物の不作に直面すると食料調達が困難で、一日1回か2回の食事で、内容も炭水化物に偏るなど栄養不足が生じています。

また、2022年から活動を開始したガオンゴ郡の2ヵ村が直面している課題の原因は、今後、住民による調査によって明らかにし、改善に取り組む必要があります。

近年では周辺6ヵ国と接する国境周辺地域で武装集団によるテロや誘拐事件が頻発し、2022年4月時点で150万人以上が国内避難を余儀なくされています。同年には8ヵ月の間に2度、クーデターが起こり、市民社会の不安・不満が増すような情勢が続きました。HFWの活動地は国境から離れた地域に位置するため直接的な影響は受けていませんが、不穏な状況に対応しながら地域での食料安全保障を守る取り組みを進めることも課題です。

杵と臼をつかって雑穀のミレットを脱穀

データで見るブルキナファソ People’s Republic of Burkina Faso

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 面積 | 27万4200k㎡(日本の約70%) |

| 人口 | 2210万人 |

| 主な産業 | 農業(粟、とうもろこし、タロイモ、綿及び牧畜) |

| 1人あたり国民総所得 | 830米ドル |

| 5歳未満死亡率(1000人中) | 88人 |

| 妊産婦死亡率(10万人中) | 320人 |

| 平均余命 | 62年 |

| 成人識字率 | 46% |

| 1日2.15ドル以下で暮らす貧困層の割合 | 30.5% |

*出典:ユニセフ『世界子供白書』2021、外務省ホームページ、UNESCO Institute for Statistics、世界銀行

壊れた井戸を修正することで清潔な飲み水を確保