私たちの食と世界の飢餓のつながりについて伝える儘田

12月5日、実践女子学園中学校の国際理解教育授業の一環として、身近な食から世界の飢餓について考えてもらう講演を行いました。HFW職員の儘田が講師を務め、中学3年生219名が参加しました。

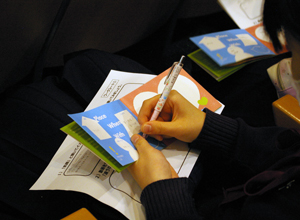

最初に、メッセージカード“「いただきます」と「ごちそうさま」をありがとう”を使って自分の思い出に残っている食事を考えてもらいました。そして、それを近くの人と共有。誕生日の食事や好きな食べ物の話が弾んだところで、活動地のバングラデシュとブルキナファソに住む人々の思い出の食事、農家やレストランで働く人の話などの動画を見てもらいました。食べ物に込められた気持ちや食を介したコミュニケーションの様子を見て、生徒たちは、食事において大切なものは「感謝」や「つながり」であることが感じられたようでした。

ワークショップのあとは、「お腹いっぱい食べたい」「大切な人と食卓を囲みたい」という気持ちは世界中で同じという切り口から、十分な食料は生産されているにもかかわらず世界では9人に1人が食べられていない現在の飢餓の現状を伝えました。その原因として紛争、異常気象、フードロスなどを挙げ、飢餓の解決のために取り組むべき課題を紹介しました。

生徒たちからは「コミュニケーションによって人と人がつながるときに、幸せな食事ができる」「食事は人間が生きるために必要なのに、食べられていない人がいる現状を知った」など、食の大切さをさまざまな観点からとらえた感想が出されました。

参加者には、飢餓の終わりのために行動すること、まずはワークショップで作成したメッセージの宛先の人に、飢餓についての情報が記載されたメッセージカードを渡すことを呼びかけました。多くの人が気軽に行動を始めるきっかけをつくることができました。

メッセージカードにこれまでの食事を振り返りながら、思い出の食を記入

カードやワークシートに記入してもらながら進める参加型の講演に