楽しそうな調理実習の様子

調理実習を通して栄養改善を行っているベナン。前回は調理実習での高い実践率についてご報告しました。「栄養価の高い地元の農作物を食べるとよい」と理解はしても、種の入手、栽培、収穫、加工、調理など、実践にはやることがたくさん。そんな中でも学びを実践し続けるために、ベナンではある工夫を取り入れています。その工夫とは何か?今回も海外事業担当の槌谷からご報告します!

秘訣は先輩お母さんたちのサポート

ベナンの調理実習はHFWの支援を卒業した先輩お母さんたちが実施しています。彼女たちは、調理実習の運営に加えて、週2回程度の家庭訪問を通して参加者のフォローアップを行っています。また、その際に家庭での実践が難しくなる原因や課題をひろい、実習内容の改善も行っています。

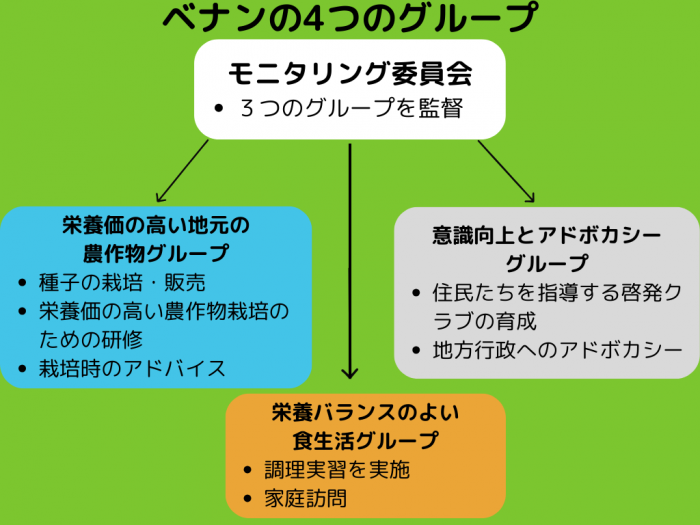

そして、そんな調理実習を運営している先輩お母さんたちをサポートしているのが「モニタリング委員会」です。たとえば、毎月の計画を一緒にたてたり、計画がうまく進んでいない時には、解決策を一緒に検討したりします。 先輩お母さんたちのフォローアップと、運営を支える「モニタリング委員会」の存在が高い実践率につながっています。

ここで自慢したいことが2つ!

1つ目は、「モニタリング委員会」のメンバーのほとんどが、私が10年前にインターン生として訪問した際に出会った人たちだったのです!10年前はHFWの指導を受けて活動していた彼女たちが、今では地域のリーダーとして自分たち主体の活動を実施していることがとてもうれしかったです。

2つ目は、調理実習以外の活動で学んだことも、自主的に「復習」をしていたことです!グループの定例会の場で、これまで受講してきた研修(計画立案、住民参加を増やす方法、栄養教育など)の復習や浮かんだ疑問に対する答えをみんなで考えているそうです。

研修だけで終わらず、その学びをしっかりと復習し実践につなげ続けているベナンでの活動は、とても効果の高い活動といえると思います。

モニタリング委員会による年間計画の話し合い

後列左が10年前にも参加していたメンバー

私が報告しました!

槌谷保子 HFWプログラムオフィサー

大学生の時にHFWのベナン・ブルキナファソ担当インターンで国際協力デビュー。その後、外務省や国連等で国際協力・アフリカと関わり続け、15年ぶりにHFWに舞い戻ってきました!

マイブームは無添加おやつ探し&(たまに)おやつ作り。