ベナン支部のスタッフと、事務所の庭にて

昨年の10月にハンガー・フリー・ワールド(HFW)に入職して以来、初めてHFWベナンの活動地を訪問しました。今回の目的は、活動のモニタリングと今後の方針を検討すること。これまでレポートや写真を通してしか見られなかった現場の実態を、自分の目で確認することができたことは大きな成果でした。

血の通った「持続可能なメカニズム」

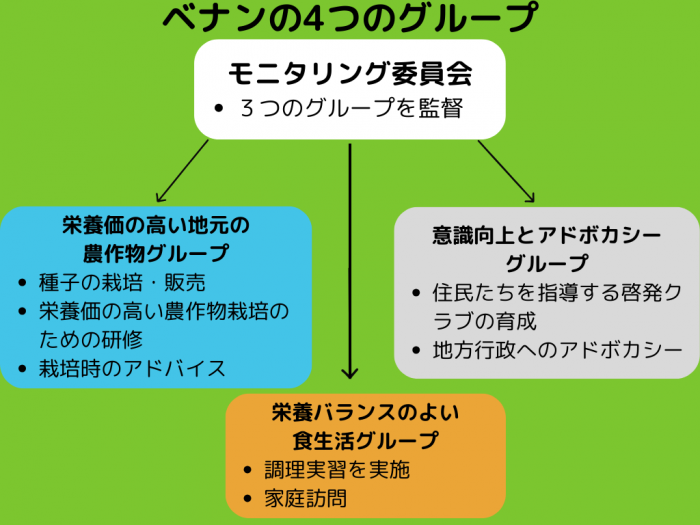

活動地であるドジ・バタ地区には、モリタニング委員会のもとに、「種子生産グループ」「栄養改善グループ」「啓発活動グループ」の3つのグループがあります。その下で活動する班が、各村(12村)に2班ずつあります。これは自立することを前提とした「持続可能なメカニズム」として、ベナンに合った形で進められてきた仕組みです。

今回のモニタリングでは、ベト村、アゴンドタ村、ガンダホ村の3村を訪問し、栄養や家畜飼育、自家栽培の啓発活動を見学しました。支部職員は後方で記録用の写真撮影などをして見守る中、地域の人たちが主体となりどんどん進めていきます。またモニタリング委員会メンバーと支部職員は、携帯電話のグループ通話サービスを活用し、遠隔地でも連絡を取り合うことでコミュニケーションを円滑に行う工夫をしていました。

驚いたのは、同じ問題意識を共有し、何が課題か明確になっていること。これは解決へ向けて行動するためには、とても重要です。これによって「持続可能なメカニズム」は机上の仕組みではなく、人のつながりによって動いている「血が通った」ものであることがわかりました。

自給的なコミュニティの成功と土地の問題

HFWベナン支部の現在の事業地であるドジ・バタ地区は、パイナップル畑で得た収入で生活が支えられているため、一見すると問題がない地域です。しかし、栄養の偏りに課題を抱えていました。栄養価のある作物の種子の入手方法すらわからなかった開始当初から、今では自分たちで種を作り、穀物や落花生、ゴマなどを種から栽培できるようになりました。今ではコミュニティ内でその種から育てた作物が食卓へ並ぶようになり、子どもの病気が減り、高齢者も元気になるなど、住民たちが変化を実感するまでになっています。

一方で課題もあります。一番大きいのは、土地の確保です。種子生産グループは、畑を地主から1年契約で借りており、契約が続かないと栽培ができません。種子生産の畑は、交雑を避けるため他の作物の畑と一定の距離を取るなど条件もあり、その上で地主の継続的な協力が不可欠です。また、収穫後の穀物を安全に保存する倉庫がなく、現在はイマム(イスラム教の宗教的指導者)のご厚意で、モスク敷地内にあるコーラン学校の教室を借りて保管している状態です。しかし本来農作物を管理する設備ではないため、虫害や気候変動によるリスクを考えると、将来的には独立した貯蔵庫の建設が望まれます。

20年の経験値を次の場へ活かす

今回の出張は短い滞在でしたが、訪問したどの村でも活動を運営する住民グループの委員やメンバーたちと、その活動に参加する地域住民たちの間に垣根なく、闊達に意見が交わされていることが印象的でした。HFWが築いてきたのは、援助に依存しない「自分たちで続けていく力」。それが確実に実を結んでいる一端を見ることができました。

ベナン支部は2026年にはHFWの支援から卒業できるよう、今年、2025年の活動を住民が参加して評価を進めています。支部も本部と連携しつつ、現在の活動地を卒業し、新しい活動地を選定する準備を進めています。

データでは見えない現実に目を向け、機動力を生かして細やかな対応ができる。ドジ・バタ地区で見過ごされていた栄養不足といった課題に気づいたように、「誰も取り残さない」支援という強みを、最大限に発揮できる事業地を選びたいところです。

新しい事業地では、住民が早い段階から計画づくりに参加する手法を導入予定です。

今後も、自立へ向けて勤しむ住民グループと、それに伴走するベナン支部へサポートを続けたいと思います。

モニタリング委員会メンバーと

啓発活動の様子を見学

村の人たちとダンス。内野も教わりながら参加。

私が報告しました!

内野香美 HFWプログラムオフィサー

JICA海外協力隊(旧:青年海外協力隊)でセネガルに赴任して以来、西アフリカ仏語圏で農業、環境関係の活動を続けて早30年!

HFWではブルキナファソとベナンを担当させて頂いております。両国とも赴任経験があるのでそれを活かしていければと思っています。